今日は、令和1年度 第24問について解説します。

未収賃料の回収、明渡しに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

① 管理受託方式の管理業者が、貸主に代わって管理業者の名前で借主に賃料の請求をする行為は、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触する可能性がある。

② サブリース方式による管理業者が、滞納者である借主の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立てをし、これに対し借主が異議の申立てをしなかった場合、当該支払督促が確定判決と同一の効力を有する。

③ 少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所による法的手続であるが、相手方から異議が出された場合、少額訴訟は同じ裁判所で通常訴訟として審理が開始され、支払督促は請求額によっては地方裁判所で審理される。

④ 公正証書による強制執行は、金銭の請求については執行可能であるが、建物明渡しについては執行ができない。

解説

賃料回収や明渡しに関する問題です。

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

選択肢 ①

管理受託方式の管理業者が、貸主に代わって管理業者の名前で借主に賃料の請求をする行為は、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触する可能性がある。

〇適切です。

管理受託方式の場合、管理業者は賃貸借契約の当事者ではありませんので、貸主に代わって法律事務を行うことは、非弁行為として弁護士法に抵触するおそれがあります。

選択肢の説明の通り、管理業者自身の名前で借主に賃料の請求をする行為は、弁護士法に抵触する可能性がありますので、この選択肢は適切です。

選択肢 ②

サブリース方式による管理業者が、滞納者である借主の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立てをし、これに対し借主が異議の申立てをしなかった場合、当該支払督促が確定判決と同一の効力を有する。

×不適切です

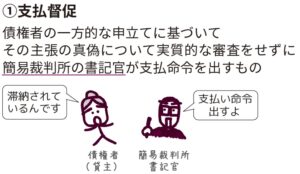

支払督促は、簡易裁判所書記官に対して申立てます。

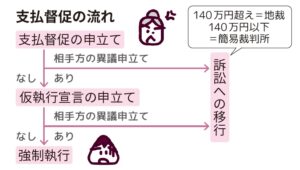

支払督促申立てに対して、債務者(借主)が異議を申し立てなかった場合、債権者(管理業者)は「仮執行宣言」の申立てを行うことになります。

その仮執行宣言に対しても、借主が2週間以内に異議を申し立てなかった場合に、支払督促は確定判決と同一の効力を持つことになります。

つまり、サブリース方式による管理業者が、滞納者である借主の住所地を管轄する簡易裁判所書記官に支払督促の申立てをし、これに対し借主が異議の申立てをしなかった場合で、仮執行宣言の申立てに対しても借主が異議の申立てをしなかった場合、当該支払督促が確定判決と同一の効力が生じます。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢 ③

少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所による法的手続であるが、相手方から異議が出された場合、少額訴訟は同じ裁判所で通常訴訟として審理が開始され、支払督促は請求額によっては地方裁判所で審理される。

〇適切です。

選択肢の説明の通り、少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所による法的手続です。

相手方から異議が出された場合、少額訴訟は同じ裁判所(簡易裁判所)で通常訴訟として審理が開始され、支払督促は相手方から異議が出された場合、140万円以下の請求は簡易裁判所ですが、140万円を超える場合は地方裁判所で通常訴訟として審理されます。

よってこの選択肢は適切です。

選択肢 ④

公正証書による強制執行は、金銭の請求については執行可能であるが、建物明渡しについては執行ができない。

〇適切です。

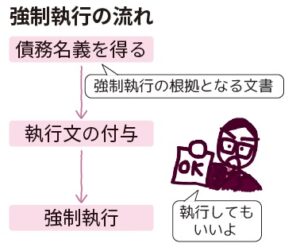

明渡しの強制執行を行うためには、明渡しの権利があることを認める債務名義が必要です。

賃貸借契約書の公正証書は、明渡しの債務名義とはなりませんので、明渡しの強制執行をするためには訴訟を提起して判決を得る必要があります。

(公正証書に強制執行認諾文言が含まれていれば、金銭の支払い請求については債務名義となります。)

選択肢の説明通り、公正証書による強制執行は、金銭の請求については執行可能ですが、建物明渡しについては執行できませんので、この選択肢は適切です。

以上から、正解は選択肢②となります。

ぜひ関連解説もあわせてご確認いただければと思います。

★関連解説★

2024年度版 一発合格まとめシート

2025年版は準備中です